CMディレクター仲野哲郎の「シズル」って何?65

今日は「ことばは味を超える」-美味しい表現の探求- 瀬戸賢一さん著

からのメモです。

広告コピーにつながる面白い著書だと思いながら読んでいると、あとがきに

『本書は、電通に提出したレポート、「ことばは味を超える」に端を発する。

2001年に味ことばの総合的な見取り図作成の依頼を受けた』とあるように

電通が依頼したものを改変して出版したものでした。興味深いわけです。

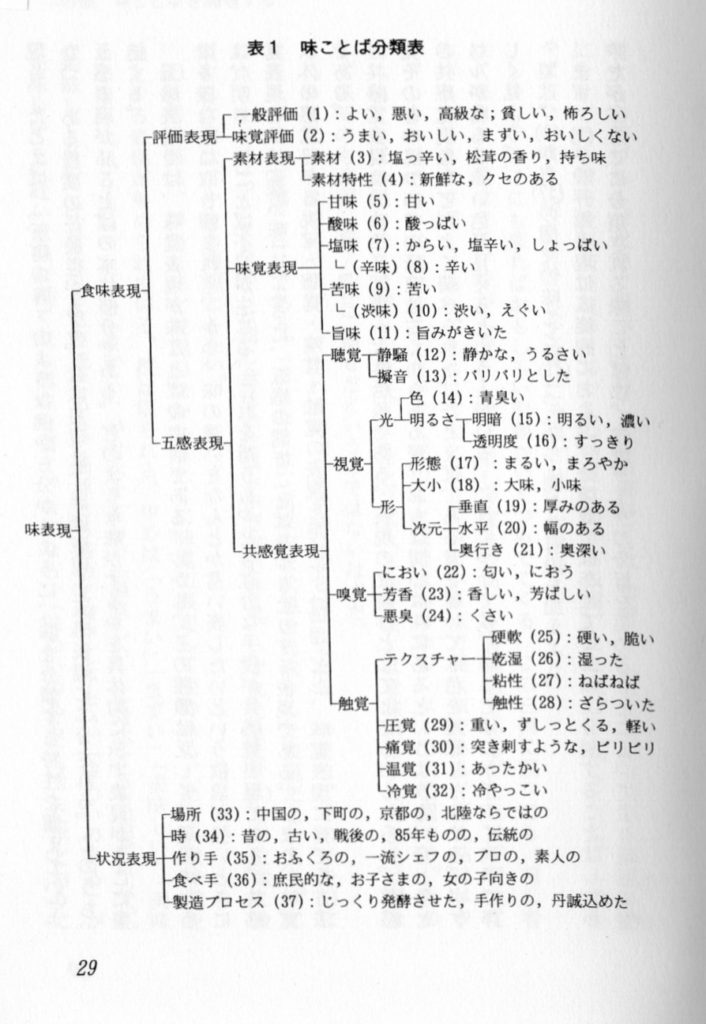

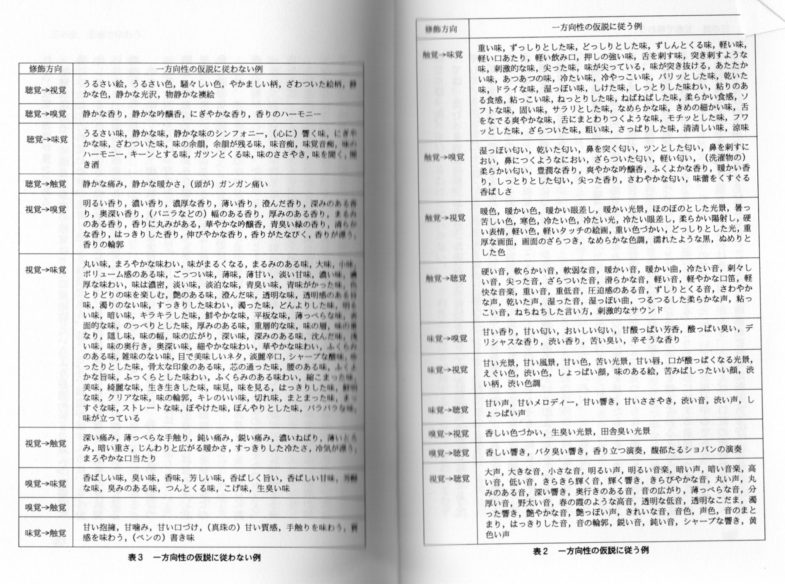

本の内容は。料理の美味しさを伝える味の言語学入門書。とあるように。

美味しいを伝える言葉を様々な媒体から探し出し、

分類し、実例を掲載。ものすごい労力と考察。

広告コピーを書くのにとても参考になるんだろうなぁという1冊です。

では、その中からメモしていきます。

”感性を総動員して感じた味を人に伝えようとするときには、どうするのだろうか。

「一緒に食べよう」と、同じ味を共有するのが一番手っ取り早い方法である。

味を共有する幸せを感じたいために、家族や恋人たちは同じ食卓を囲むのではないか。

それがかなわないとき、人は味をことばで伝えようとする。

おいしかったのか、まずかったのか。どんな味だったのか、どんな雰囲気の店だったのか、ことばを尽くす。

尽くすたびに、伝えきれないもどかしさも感じるが、それでも、

ことばが味を超える一瞬を夢見て、表現にさまざまな工夫を凝らし、ことばを積み上げてゆく。

味覚伝達のとっておきの方法には、レシピもある。レシピは、味を「手順」と「時間」に分解して伝える。

このレシピにより、材料がわかり、料理の手順と時間がわかれば、味の再現は限りなく伝えたい味に近づいてゆく。

が、この方法に、ことばで伝えるときのような、ほんわりとした広がりを感じることはできない。レシピは、正確すぎて夢がないのだ。”

”「味の表現」がどんなに豊かに広がっていったとしても、驚くにはあたらない。

見ただけでおなかを鳴らす料理があり、「うめぼし」と聞いただけで唾液が出てくることがあり、

うなぎ屋の前を通るだけで白いご飯がほしくなるという感覚は、この感性総動員のゆえのことであろう。

そう考えると、人がいとおしくさえ思えてくる。”

”つぎに、触覚の表現を見よう。味覚との直接的なつながりからすれば、触覚を担う器官の中心は、舌、歯、喉などである。

表現としては「舌触り」「歯ざわり」「歯ごたえ」「のどごし」が思い浮かぶ。

食品を口に入れたときに感じる触覚は、「テクスチャー」と呼ばれ、これには食品の手触りもはいる。

石毛直道によれば、味わっているらしい使わず手で食べる。

インド人は手で食べ物を食べるが、口に入れる前に手で(比喩ではなく)味わう。

日本人も、にぎり寿司やおにぎりは、ふつう箸をそのほうが美味しい。

次のような描写もある。

羊羹も、私は楊枝などでつつましくたべるよりも、ほんとはあの厚みを手にとってたベたい。

煉りのほども、手にとってじかに口にするときが一番よくわかる気がする。

それだから、やっぱり手にとりあげたいのである。

鰻頭も最中もまたカステラも、手で二つ割ってからたべたいのである。

その割目から菓子の香と光が飛び立つ思いがする。

上品ではないかもしれないが、羊羹や鰻頭は、手で食べる方が美味しいに決まっている。

手で食べるからこそ、「香と光が飛び立つ」のである。”

”最後に、温度の表現を見ておこう。

熱々のラーメンが食欲をかきたて、生ぬるいビールが元気を奪うように、温度は味の一部である。

最近の研究では、舌の温度変化で味を感じることが報告されている。

舌の上に温かい刺激をあたえると微妙な「甘み」を感じるのである(山本隆『美味の構造』)。

辻嘉一が『辻留・料理心得帖』で「冷えた料理は美味の三分の二を捨て去ったことになる」というくらい、温度は重要である。

たべものには適温があるといわれるが、食通にとっては、ときには多少のやけども何のその。

熱い温度は、味だけではなく、香りにもかかわる。”

”たとえば、「おふくろの味」「田舎の味」「大阪の味」「四季の味」などである。

味覚の表現が複合的であることは、これまでにも述べた。ものを食べるときには、

その食べ物を舌の上で感じるだけではなく、多くの場合、味を構成する要素として、色や形、歯ごたえなどを同時に感じるものだ。

色で見たように、ことばは多くの要素のなかから、もっとも特徴的な部分を切り取って、それでもって味を代表させる。

共感覚表現が成立する重要な根拠のひとつはそこにある、と私は考える。

そして、それは、「奥行きのある味」「深い味わい」など、味を身体全体で感じるような空間表現につながってゆく。

さらに、人間の味覚はそれを超える。そして、味の背後にある場所の記憶とつながる。

食エッセーで、食べ物の味の話は、しばしば「インドの味」「懐かしい味」など、それを食べた場所や時についての記述と一体となる。

たとえば、「津軽の味」がするリンゴは、どんな味なのだろうか。

「津軽の味」は、「風雪の中に生き残った林檎の味」である。

林檎の味の背景に、それがさらされていた風雪のあとを感じさせる。

子どもの頃の記憶でもある。林檎はそのもぎたてのうまさに匹敵するものはない。

まして粉雪の降る頃、薄すらと雪かじをかぶった雪ノ下という林檎など、

取り残したのをがぶっと留ると口じゅうに泌みたわる香気と味が複雑な調和をして、

これこそ果物じゅうの王様だという気がしたことである。”

”ものの昧は、どのようにして決まるのであろうか。

それを口にしたときの腹のすき具合やのどの渇き加減、まわりの雰囲気や空気、そういうものがみんな合わさって、

あれを食べたあのときの味を形作っているのではないか。

あの味を再び味わうには、あのときと同じ状況に遭遇しなくてはならない。

無理とわかっていても、あの味だけは求めてしまうのである。

そうやって、人々は、ふるさとの味を求めのれんをくぐり、もう一度あの味を味わいたくて同じ店を訪れるのである。

無理を承知で駆り立てるのは、味の記憶というつわものである。”

”魚はみな保護色によって身を守っている。魚の色による調理方法の違いの理由は、この住んでいる場所にある。

料理家によれば、水圧の低い表面近くに住んでいる背の青い魚は、水圧をあまり受けていないので、身がふやけている。

塩をふり水気を吸いだして焼き、身を引き締めて食べる。

底のほうに住んでいる色の濃い魚は、かなりの水圧を受けているので、煮ることによって身をやわらかくして食べるのだという。

中間の深さに住んでいるさまざまな色をした魚は、煮ても焼いてもうまい。

魚の身の「甘さ」には、こういう調理法も関係してくる。”

”冷やし中華にはキュウリの細切りがつく。このキュウリをどう切るかも大問題である。

適当な長さ一に切ったキュウリを薄く縦に短冊に切り、それをさらに細切りにするのがふつうではないかと思う。

ところが、キュウリの断面が楕円になるように薄切りにして、それを縦長に細切りにするのがきれいだとある料理番組で聞いた。

早速わが家でもやってみた。なるほどこう切ると、細切りの両端にキュウリの皮の緑がかならずつくことになり

、白い身と色濃い緑が極めてバランスよく、きれいな仕りとなるのだ。

外の緑の皮と白い身とが、特別のバランスをもってさくさくした歯触りを立ち上げる。

同じキュウリのはずなのに、なんだか上等なキュウリを食べているような感じがする。切り方が変れば味も変わる。”

以上メモでした。

美味しいを言葉で伝える。こちらも超奥深い。。。